ABOUT US

わたしたちのビジネスのつくりかた

Our Business

Development

日常の「?」から、

社会の本質的な課題を見出し、

仕組みとテクノロジーで解決するベンチャー。

世の中には、革新的で新しいITサービスを生み出している企業が無数にあります。

その中でも、リブセンスのポジショニングを一言で表すなら「社会課題解決企業」だと私たちは考えています。

ビジネスの起点はつねに、社員一人ひとりの日々日常の中にある疑問や不満、もっとこうしたほうがいいのでは?という気づき。

そこから社会の仕組みの本質的な課題を見つけることから始まります。

たとえば、リブセンス創業のきっかけでもある成功報酬型アルバイト求人サービス"ジョブセンス(現:マッハバイト)"は、代表村上が高校時代にアルバイトを探しているときに感じた

「街を歩けば求人がたくさん貼ってあるのに、なぜ求人メディアには掲載されていないのだろう?」という、ごくシンプルな疑問が原点にあります。

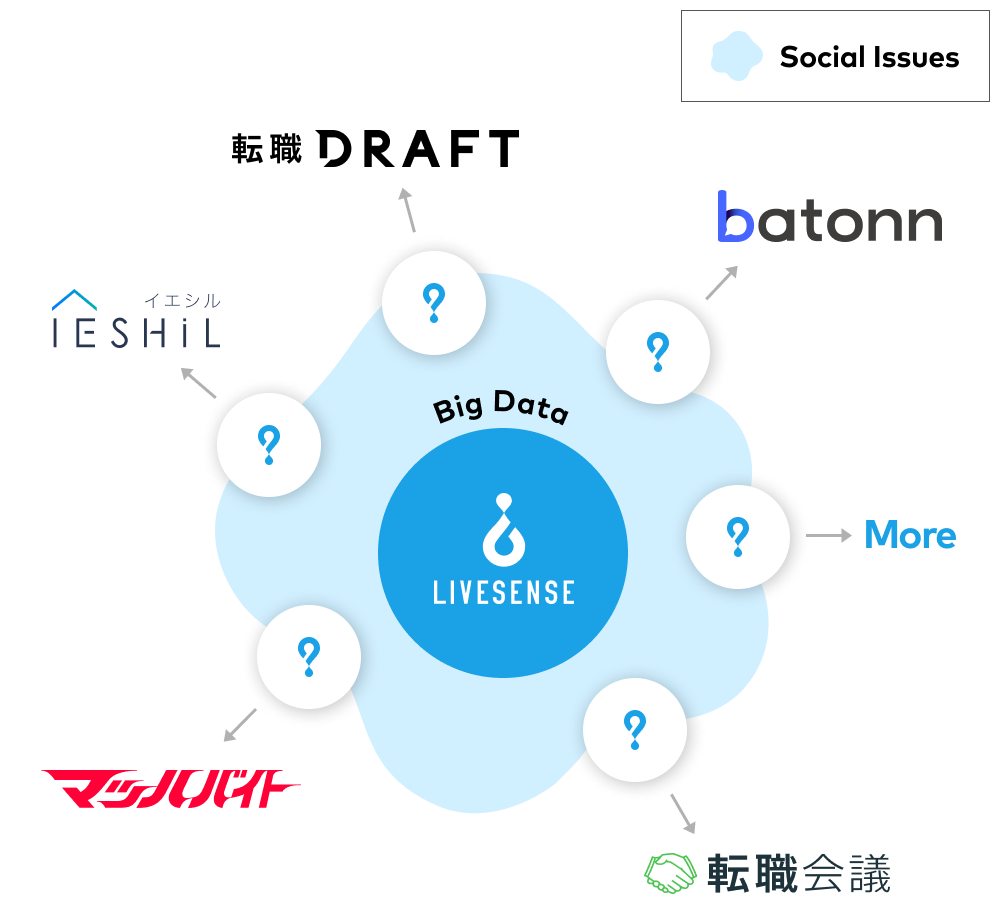

マーケットインか、プロダクトアウトか、ではなく"プロブレムイン"。無数にある社会の課題の中から、業界や領域を超えてサービスを生み出していく。

そして蓄積されていくビッグデータやテクノロジーを手段として、また0から1を生み、1を100へ1000へと展開していくこと。

本当に世の中から必要とされている新しい仕組みを"あたりまえ"にしていくことが、私たちの使命です。

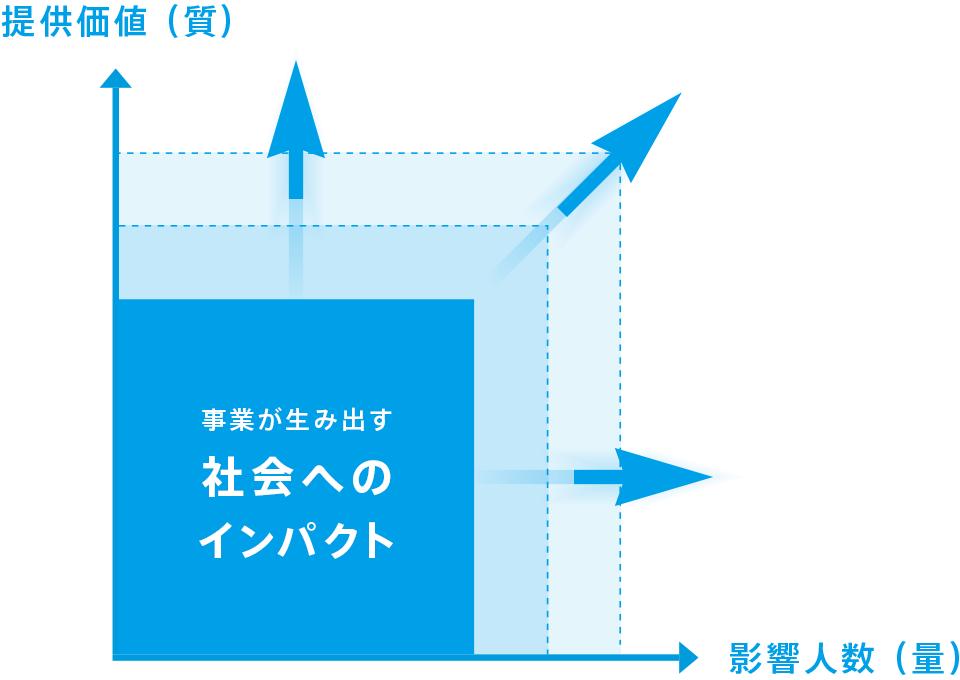

わたしたちが考える 社会性のあるビジネスとは。

リブセンスが生み出すサービスの背景には「社会の歪みを正し、より良い進化を促す」という大きな視点があります。 たとえば企業と求職者に情報の格差なく、人材の適材適所が生まれる採用市場をつくること。たとえばグレイな不動産価格を透明化していくこと。 私たちが考える社会性あるビジネスの定義は、業界構造をより良く変える可能性を秘めているかどうか。 その上で、どれくらいの人から求められているかという「量」と、どれくらい価値があるかという「質」の、両方の観点から、サービス事業化の有無を判断しています。

社会性あるサービスを実現するつよみと資産

Our Strength

01 あたりまえを疑う風土と組織が育む事業創出能力

リブセンスが2006年の創業以来立ち上げてきた事業の数は撤退・譲渡を含め、のべ30以上。

そのどれもが、「なぜ入社後にギャップが生じてしまうんだろう」「なぜ転職では年収が最後に提示されるのだろう」「なぜ不動産会社が開示してくれる価格や土地の安全性は根拠が見えないんだろう」

など、日々生活や仕事をする中で浮かび上がる疑問や課題意識から始まりました。

多くの事業を生み出す中で私たちが大切にしてきたのは、社会や日常生活の中にある疑問の種「?」を見過ごさず課題の本質を捉える姿勢、

そして、事業創出の過程で得られたノウハウを組織の中に積み上げ、横断的な事業改善や新規事業の創出に役立てるという考え方です。

たとえば、アルバイト事業で生まれた成果報酬型モデルを中途採用領域や不動産領域に展開する、特定の事業で生まれた広告出稿やコンテンツ作成のノウハウを事業間で共有するなど、さまざまなシーンや分野で応用しながら事業を作り上げてきました。

当社のビジョンである「あたりまえを、発明しよう。」にも表れている通り、常識を疑い課題の本質を見極める文化が組織全体に根付き、リブセンスらしい事業に繋がっています。

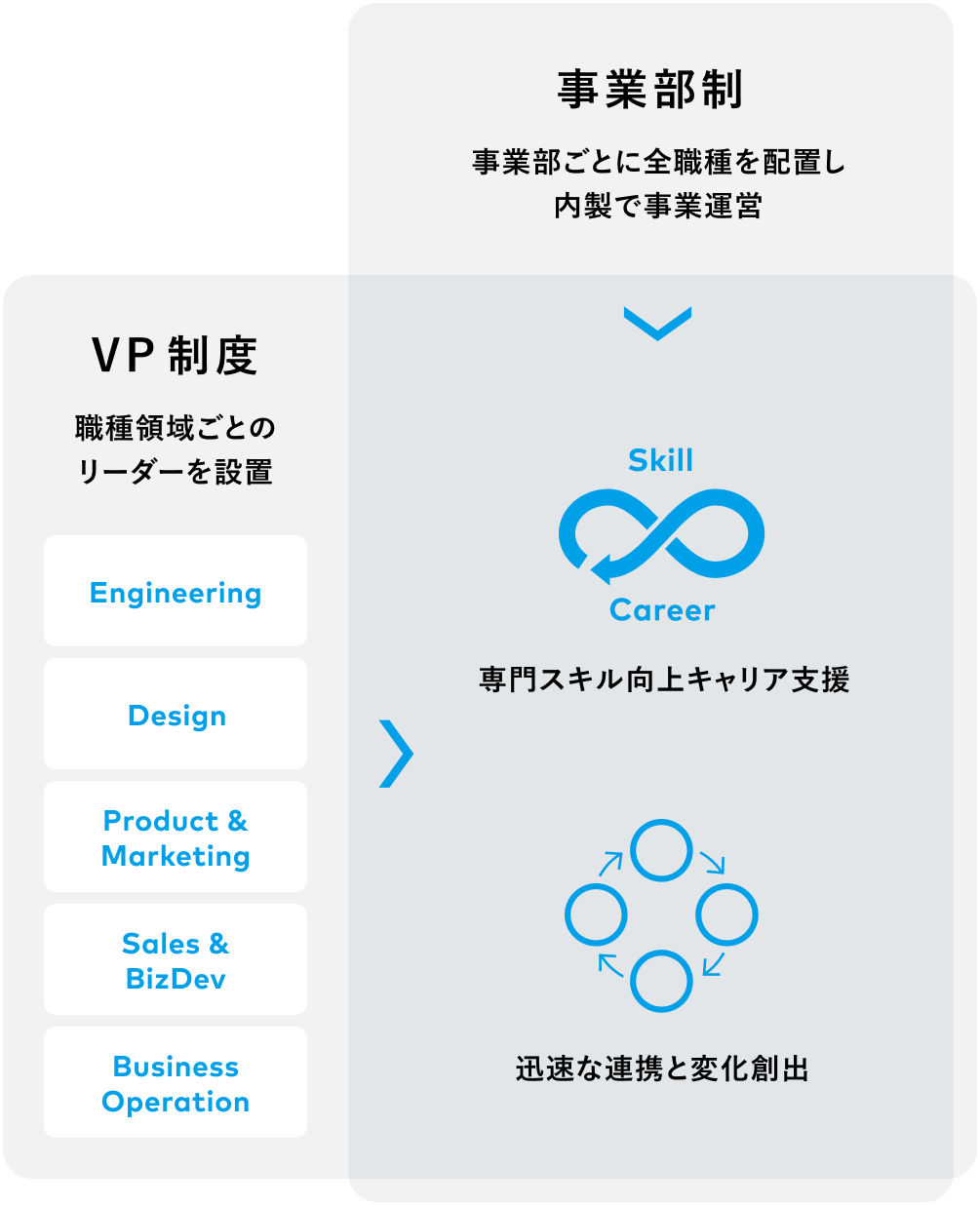

02 変化を生み出す組織体制

多様なプロフェッショナルの協働

リブセンスでは、サービスごとに事業部に分かれる事業部制の組織形態を採っており、事業の企画からサイトデザイン・システム開発、マーケティング、セールス、カスタマーサポートまで、ほぼすべてのプロセスを内製化しています。

事業理念のもと、事業部ごとにビジョン・方針の浸透が図られた上で迅速な意思決定と職種間連携がされると同時に、チーム一枚岩となってPDCAをスピーディに回し続けることで、サービスの価値向上や、着実な収益化へとつなげています。

また、職種の業務範囲を超えた「越境型人材」も創出しています。職種同士の距離が近いリブセンスにおいては、セールスやマーケテング職もSQLでデータベースを参照しながら営業やメディア改善に取り組んだり、エンジニアが直接カスタマーの声を聞いてみたり、職種を越境しながらサービスの向上に取り組んでいます。

VP制度による成長支援

リブセンスには事業部によるタテの組織構造に加え、職種ごとのヨコの組織構造であるVP(Vice President)制度があります。 リブセンスにおけるVPは職種領域ごとのリーダーに該当し、エンジニアリング、デザイン、プロダクトマネジメント、マーケティング、セールス、ビジネスオペレーションの6領域に設置されています。 各職種領域への理解が深いVPによって職種ごとのロールモデルやリブセンスにおけるキャリアモデルの形成、職能向上などのミッションが推進されています。 事業運営においてはタテの事業部によって事業ビジョン・方針の浸透が図られた上で迅速な意思決定と職種間連携がされると同時に、 VP制度によって専門能力の向上やノウハウ共有、個人のキャリアアップが促されることで、会社全体の価値創造能力が高められています。